Seit der ersten Entdeckung der politischen Briefe, die Rilke mit der Herzogin Aurelia („Lella“)

Gallarati-Scotti zwischen 1921 und 1926 wechselte, wird von vielen, allzu ergebenen Rilke-Anhängern

versucht, sie nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Darum gibt es, über siebzig Jahre nach der Entdeckung, noch heute keine ordentliche deutschsprachige

Ausgabe dieser Briefe und Rilkes Beweggründe für seine überraschende Stellungnahme für den italienischen

Faschismus und Mussolini blieben über Jahrzehnte weitgehend unerforscht. Ein erster Ansatz dazu vor mehr

als fünfzig Jahren wurde schnell unterdrückt und ein vorurteilsfreier Umgang mit den Positionen Rilkes

damit verhindert.

Noch eindeutiger ist die bisherige Missachtung der Rolle von Lella Gallarati-Scotti, die durch ihren

mehrmaligen entschiedenen Widerspruch die nach dem Sturz der Münchner Räterepublik radikal rechte

Geschichtsphilosophie Rilkes erst sichtbar macht und einen Blick dafür erzeugt, wo diese auch in seinen

literarischen Werken - von ersten Veröffentlichungen bis hin zu den Duineser Elegien und den

Sonetten an

Orpheus - spürbar ist.

Lellas klare antifaschistische Position, ihre Gründe dafür und damit ihre dynamische Rolle im Briefwechsel

werden hier zum ersten Mal wirklich untersucht. Trotz Ansätzen, Lellas Position zu begreifen, verweigert

sich Rilke immer wieder. Zu einem möglicherweise klärenden persönlichen Gespräch, zu dem Lella Rilke gegen

Ende des Briefwechsels noch einmal einlädt, kommt es nicht mehr.

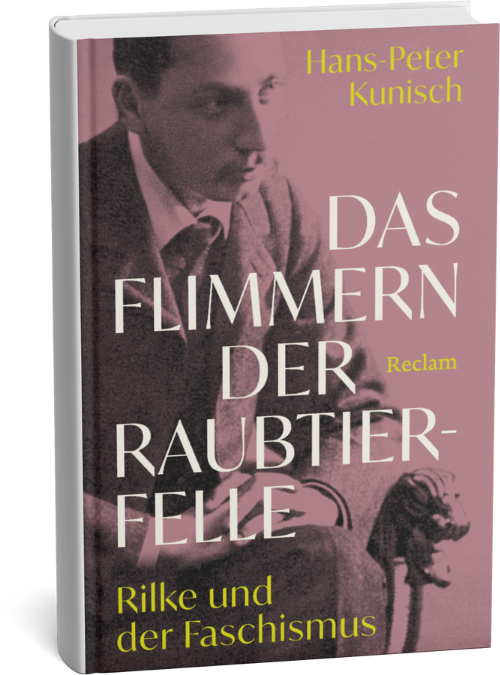

Das Flimmern der Raubtierfelle bietet einen überraschenden neuen Blick auf Rilke, der hier ohne

Scheuklappen analysiert wird. Das „Raubtier“, als klassisches Leitbild autoritärer Führer, ist eine der

schillerndsten und aufschlussreichsten Chiffren, die Rilke wie Mussolini mit Friedrich Nietzsche, einem

ihrer wichtigsten gemeinsamen Ahnherren verbindet.

In Das Flimmern der Raubtierfelle werden keine Gründe gesucht, warum Rilke „nicht mehr gelesen

werden darf“

oder Ähnliches. Im Gegenteil: er sollte mehr und genauer gelesen werden, nicht blind und verniedlichend,

nicht

als zierlicher Gartenzwerg oder Schoßhund und beruhigendes Antidot gegen eine struppige Gegenwart.

Sondern als einer der größten Dichter deutscher Sprache, der in seinen besten Werken existentiell

wagemutig

schrieb, wie selten einer, aber in ähnlich unsicher-bewegten Zeiten lebte wie heute und dabei politisch

auf

Abwege geriet. Lella Gallarati-Scotti führt uns vor, dass wir ihm dabei nicht folgen müssen, aber ihn als

Künstler und Mensch trotzdem schätzen können. Und sie lässt uns überlegen, was im Umgang mit ähnlichen

Positionen heute zu tun ist.